大华·望樾首页网站-大华·望樾售楼处电话-大华·望樾楼盘详情-地址-最新房价-户型图-周边配套-售楼处电话

扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章

更加方便分享给朋友

大华望樾售楼处电话:400-9975-759✅︎✅︎✅

大华望樾营销中心热线4009975759(官方预约热线)

看房请务必致电与销售确认时间,仅预约客户可享受开发商内部优惠,专属老带新推荐奖!

不知道从什么时候开始,也不知道是基于哪个权威部门的认证,总之上海市中心的度量标尺被锁定在以人民广场为绝对核心的物理半径已成共识,好像本该如此。

联想到20多年前大沽路上的中凯城市之光以“零坐标”为标签宣誓主权,虽然没有走过“谁主张谁举证”的流程,但基于对人民广场的广泛认同,这种单一维度的价值判断,催生了深刻的地段固化现象。

其一是“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”,精准勾勒出两岸发展的巨大鸿沟——浦西的外滩、南京路、淮海路沿线,凭借百年殖民时期沉淀的商业底蕴与西式建筑群落,成为城市繁华的代名词;而浦东则是大片农田与零星工厂的集合,在房产价值体系中几乎无足轻重。

浦西石库门亭子间大于浦东三室一厅的陈见,即使今天依旧没有被彻底清除,看看黄浦、(老)静安、徐汇那些尚未被旧改的人口高密度区域,依然可见居民到公共厕所的日常,宁愿逼仄也不肯离开,地段成为他们唯一的优越感!

其二是“上只角”与“下只角”的话糙理不糙。

“上只角”特指浦西内环内的核心区域,以原法租界、公共租界西部为代表,如静安寺周边、徐汇衡山路板块、长宁虹桥路沿线,这里不仅拥有梧桐掩映的洋房、设施完善的公寓,更聚集了上海当时的精英阶层,是身份与财富的象征;而“下只角”则涵盖闸北(新静安)、普陀、杨浦、宝山的部分区域,这些地方因早年以纺织厂、机械厂等重工业为主,居住环境拥挤、配套设施陈旧,房产价值长期处于低位。“上只角”的梧桐树下藏着百年荣光,“下只角”的市井烟火则被贴上“边缘”的标签。

这种固化的地段观,将物理距离与身份认同捆绑,筑起一道看不见的城墙:在上海房地产发展的零时十分,“距离人民广场多少公里”不仅成了购房者的度量衡,也直接影响了开发商的定价底气。

如果固守或放任“人民广场王中王,其余依次递减排排坐”的逻辑存在,那么上海房地产就无法走到今天:郊区项目只能贱卖,郊区土地也就无人问津。

所以,创造并论证一种新的距离观念刻不容缓,不要全部甩锅在房产商的强词夺理,作为土地的所有者和供应者,其实也乐见这种洗脑,睁一只眼闭一只眼。

但如此这般,需要一个道具,于是地铁的出现就众望所归了。

如今再回想,所谓一条地铁扶持一个区域(主要是郊区)的说法,在当时并不言过其实,上海的最实证就是——地铁一号线的开通和闵行莘庄房地产大板块的崛起。

老百姓不是不愿意离开老城厢么?

用多一倍的面积诱惑,未能得逞;

用气派的外立面诱惑,未能就范;

至于宣扬配套更好,自己也不信。

地铁的出现,结合房价沟壑的巨大剪刀差,在亭子间蜗居长大的年轻人开始心动了,再加上那时候虹桥开发区如火如荼,浦东开发开放也有了一点想象的轮廓,那些第一批进驻玻璃幕墙写字间的白领们,有了穿名牌以上的攀比标的,那就是买房。

不晓得当年的一线房地产从业者大多是什么专业背景,但用地铁站数和单价优惠类比的说法应运而生,看起来煞有介事,当时最早垂范的长宁区北新泾楼盘就打出了“地铁多四站,单价少四千”的宣传口号,成为最有力最有效的营销说辞。曾经因为距离人民广场超过10公里、周边配套尚不完善、周边人气稀松甚至基地围墙外面还是杂草丛生引发的销售自卑或讳莫如深,就此一扫而空,因为——有地铁。

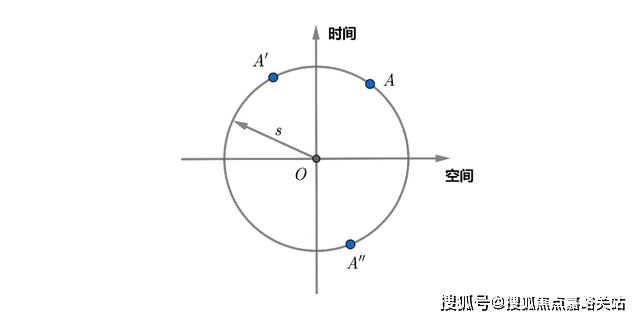

上海楼市对“距离”的定义进入第二阶段——以地铁为载体的时间距离,逐渐取代物理距离,成为影响房价的关键因素,让郊区楼盘拥有了与中心城区竞争的底气,形成了对传统核心区的拍案而起。

呼啸的列车把通勤时间压缩为数字游戏,松江九亭的楼盘用“30分钟直达徐家汇”的承诺围剿市中心房价;地铁7号线终点站美兰湖站,在2010年地铁开通前,周边房价仅为1-2万元/平方米,开通后短短5年房价便飙升至4-6万元/平方米,成为郊区改命的经典案例。

至于被坊间奉为房地产宝典的那个“中国老太太和美国老太太的故事”,若没有地铁作为切换载体,中国老太太的儿孙们估计也只好终老亭子间。

当然,轨交红利也是一把双刃剑——同一号线上,宝山地界与梧桐区内常熟路站的价差映照着资源分配的不均。时间距离虽打破了地域偏见,却缔造了新的梯度:每多一站,不仅是通勤成本的叠加,更是城市资源浓度的稀释。

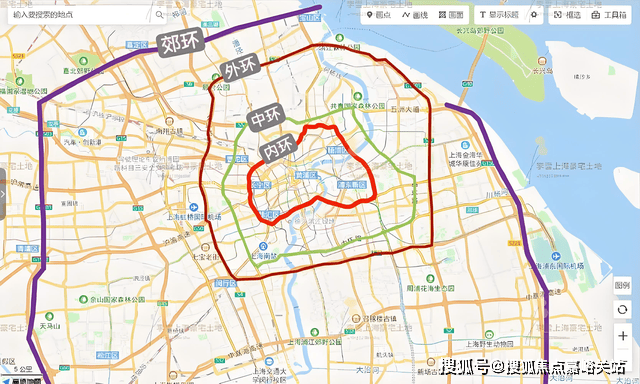

看到这里,一定有声音认为前文疏漏:“上海的距离版图,怎么能漏了环线之说”?!

不去追溯环线的划分标准,就像人民广场为零距离不容辩驳一样,但是环线的划分相对于更加量化的距离而言,本身就留下一条可以狡辩的缝隙——即使同一环线,到达固定城市圆心的绝对距离也有长短,图上的几毫米可能谬之以公里计。

经常也会听到一些有理但无力的“不公”,诸如长宁中外环的单价比杨浦内中环更高,而直线距离也是后者距离人民广场更近,但前者2025年的新房可以开到13万,而后者只能勉强盘上12万左右?!

用环线、距离、房价三者,进行绝对正幂排列,难免会有忤逆案例和现象,看起来说不通但若再被叠加“上只角和下只角”的前世今生就可以和稀泥了,虽谈不上心服口服,但反馈到购房者决策体系也就释然了,包括大量新上海人的购房者,他们的认知是即时的、是服从于环线逻辑的,但“受了欺负”能被话说从头来抚慰,也就只能认栽。

所以,相对更模糊的环线,在颠覆房价方面的能耐比不上更直观的距离,只是到了这两年,距离又有了第三次演绎法则。

如今,上海楼市正迎来以“产业人口”为圆心的客群距离,成为决定房产价值的新标尺。在这一阶段,地理上的远近不再是关键,楼盘与高能级产业集群的距离、与核心客群的匹配度,才是影响房价的核心因素。最具代表性的便是开篇所言的实证,浦东唐镇与普陀桃浦的房价反差:从地理距离上看,唐镇位于浦东外环外,距离人民广场约20公里;而桃浦位于普陀区西北部,距离人民广场约12公里,唐镇比桃浦远了近8公里。

唐镇的房价远超桃浦,源头在其紧邻张江的产业红利。

张江作为上海建设具有全球影响力科技创新中心的核心承载区,汇聚了2万多家科技企业,吸引了238万名高端产业人口。这些人群具有高收入、高学历、强购房需求的特点,直接带动了唐镇的房产市场;而桃浦虽地理位置更靠近中心城区,但因长期以纺织、化工、机械等传统制造业为主,产业转型升级缓慢,高端产业集聚度低,难以吸引高收入客群。

在更加市场化的二手房市场,也在验证产业距离的说服力。

桃浦板块的二手房均价不仅低于唐镇,甚至低于部分远郊板块。这种“远贵近廉”的现象,彻底打破了传统物理距离与房价的正向关联,产业集群的能级决定了客群的质量与数量,而客群的购房需求则直接推高了周边房价。

其实产业距离定义房价其实并非首演,当年上海房价普涨的时代,也存在“涨得快慢”之分岔,“码农”云集的漕河泾站周边房价就倒挂秒杀了距离市中心更近的桂林公园站。

产业簇群形成的强磁场,让通勤逻辑让位于生态圈逻辑——人们不再问“离人民广场多远”,而是问“离产业集群多近”。

这种以客群需求为圆心的价值重构,宣告了楼市进入社群时代。

三次距离定义,从地理尊卑到时间博弈再到产城融合,上海楼市的变迁实则是城市进化史的缩影:当地段被注入产业、文化、社群的复合内涵,这座城市的居住哲学已从“住在哪里”升维至“与谁同行”。

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。